调休是谁发明的:历史渊源与全球影响

调休,这一在现代社会中广泛应用的休息制度,其起源和发展历程充满了历史与文化的痕迹。本文将深入探讨调休制度的发明者、历史背景以及其在全球范围内的影响。

调休制度的发明者

调休制度的发明者可以追溯到英国人贝洛克·斯恩·马歇尔。在1909年,这位英国的财政大臣首次提出了调休的概念。当时,英国正处于工业革命的高峰期,工人们面临着长时间的工作和有限的休息时间。为了平衡工作与休息,马歇尔提出了调休制度,允许工人在工作任务紧张时加班,然后在订单不足时安排休息,以最大限度地利用劳动力。

调休制度在中国的发展

在中国,调休制度的发展经历了多个阶段。清朝末年,随着西方文化的传入,“礼拜天”放假制度逐渐兴起,清政府也在宣统三年正式宣布了礼拜天休息制度。然而,真正的调休制度在中国是在2008年开始正式实施的。

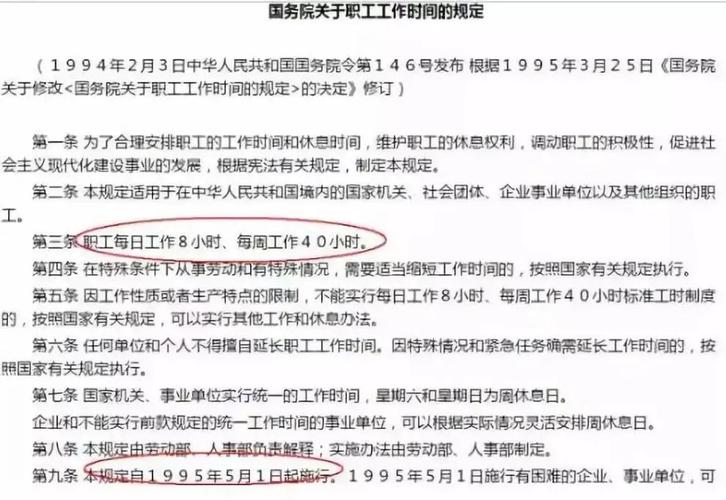

在此之前,中国的休假制度经历了单休时代(1949-1994)、大小礼拜轮休制过渡(1994-1995)和双休时代开启(1995年)等阶段。1999年至2007年,为促进消费和旅游,国务院修改了节假日制度,形成了“黄金周”长假模式,调休也随之出现。然而,黄金周带来的问题,如道路资源紧张、景点人满为患等,促使国家在2008年开始推行“小长假”模式,最终形成了现在的“多个小长假和2个大长假”的休假体系。

调休制度的全球影响

调休制度不仅在中国得到了广泛应用,也在全球范围内产生了深远影响。许多国家和地区都借鉴了这一制度,以平衡工作与休息,提高劳动者的生活质量和幸福感。

例如,在一些西方国家,调休制度被广泛应用于企业内部,允许员工在加班后选择适当的时间进行休息。这种制度不仅有助于缓解员工的工作压力,还能提高工作效率和生产力。同时,调休制度也为员工提供了更多的自由和灵活性,使他们能够更好地安排个人生活和家庭事务。

调休制度的争议与未来展望

尽管调休制度在全球范围内得到了广泛应用,但它也面临着一些争议。一些人认为调休打乱了工作节奏,增加了工作前后的疲劳感。此外,调休制度的实施效果也因人而异,有些人觉得调休后更加疲惫,而有些人则觉得调休为他们提供了宝贵的休息时间。

然而,从更宏观的角度来看,调休制度在促进经济发展、满足人们对休息和家庭生活的需求方面具有重要意义。未来,随着社会的不断发展和进步,调休制度有望得到进一步完善和优化,以更好地适应人们的需求和期望。

结语

调休制度的发明者贝洛克·斯恩·马歇尔为现代工作与休息的平衡做出了重要贡献。在中国,调休制度经历了多个阶段的发展和完善,现已成为现代社会中不可或缺的一部分。尽管调休制度面临着一些争议和挑战,但其积极意义和全球影响不容忽视。未来,我们期待调休制度能够继续发挥重要作用,为人们的生活带来更多美好和幸福。