一九二九不出手,三九四九冰上走:探索中国数九寒冬的奥秘

在中国传统文化中,数九寒冬是一个独特而富有诗意的概念,它用简洁而富有韵律的语言,描绘了冬季从寒冷到极寒的渐变过程。其中,“一九二九不出手,三九四九冰上走”这句谚语,不仅是对冬季气候变化的生动描述,也蕴含了古人对自然规律的深刻洞察。

数九寒冬的起源与意义

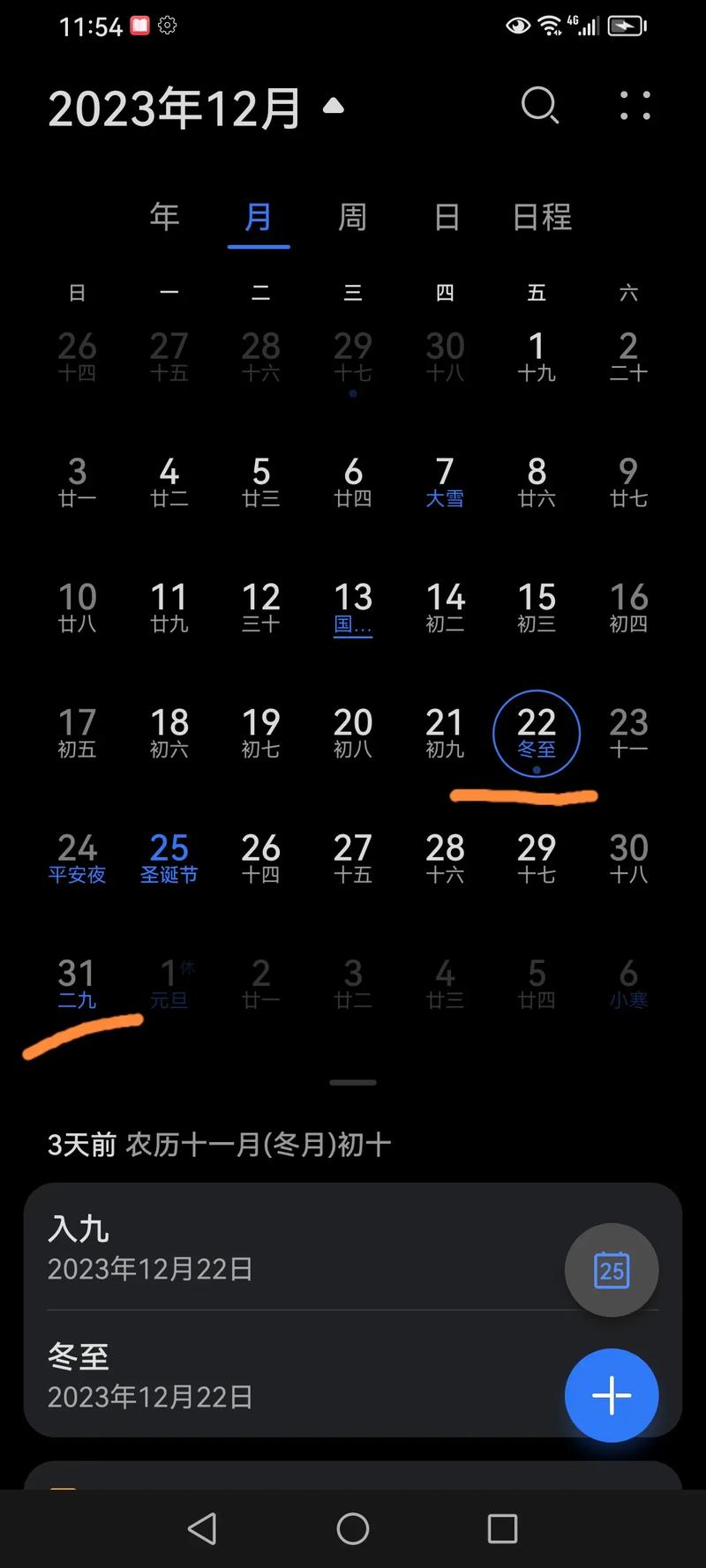

数九寒冬,又称“冬九九”,是中国民间计算寒天与春暖花开日期的方法。从冬至日开始算起,每九天算一“九”,一直数到“九九”八十一天,春天便到来了。这一传统习俗起源于何时已难以考证,但它无疑是中国农耕文化的重要组成部分,反映了古人对季节变换的精准把握。

一九二九不出手:初冬的寒意

“一九二九不出手”,意味着在冬至后的前十八天里,天气开始变得寒冷,人们因怕冷而不敢把手伸出衣袖。这段时间,虽然气温逐渐下降,但尚未达到极寒的程度,人们还能通过增添衣物来抵御寒冷。然而,随着数九的深入,寒冷将愈发刺骨。

三九四九冰上走:深冬的严寒

“三九四九冰上走”,则是对冬季最寒冷时段的形象描绘。在冬至后的第二十七天到第三十六天,即“三九”和“四九”期间,气温往往降至一年中的最低点。此时,河流湖泊开始结冰,厚实的冰层足以承受人的重量,人们甚至可以在冰上行走、玩耍。这种景象不仅展现了冬季的严寒,也体现了人与自然和谐共处的智慧。

数九寒冬的民俗活动

在中国各地,数九寒冬期间还伴随着丰富多彩的民俗活动。比如,有些地方会举行“画九”或“写九”的习俗,即在纸上绘制或书写九个“九”字,每天填充一笔,以此记录冬天的进程并期盼春天的到来。此外,还有吃饺子、喝羊肉汤等食俗,以抵御严寒、滋补身体。

现代视角下的数九寒冬

随着时代的发展,虽然现代气象预报技术已经能够精确预测天气变化,但“数九寒冬”这一传统习俗依然深受人们喜爱。它不仅是对自然规律的尊重与传承,更是一种文化认同和情感寄托。在快节奏的现代生活中,人们通过数九寒冬这一传统习俗,寻找心灵的慰藉和文化的归属感。

“一九二九不出手,三九四九冰上走”,这句谚语不仅是对冬季气候变化的生动描绘,更是中国传统文化中人与自然和谐共处理念的体现。在数九寒冬的每一个“九”里,我们都能感受到古人对自然的敬畏之心和对生活的热爱之情。

结语

数九寒冬是中国传统文化中的一颗璀璨明珠,它以其独特的魅力和深厚的文化底蕴吸引着人们的关注。在享受现代科技带来的便利的同时,我们也应该珍惜和传承这些宝贵的文化遗产,让它们在现代社会中继续发光发热。