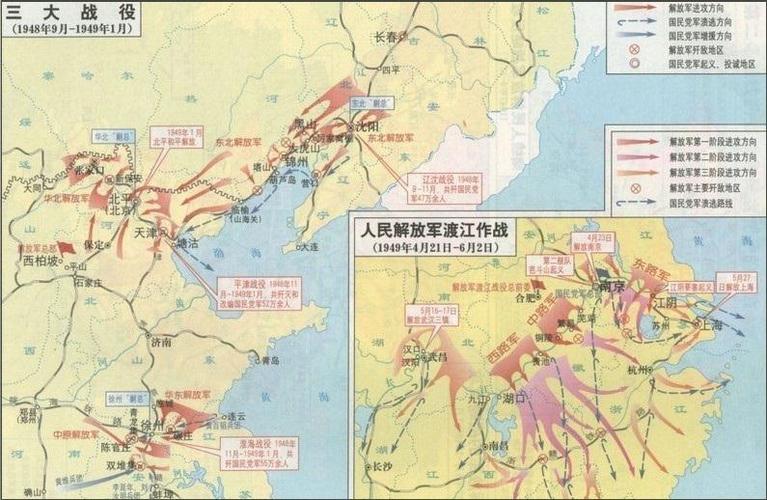

三大战役顺序:辽沈、淮海、平津战役详解

在中国人民解放军的历史上,三大战役是决定性的转折点,它们不仅改变了国共内战的力量对比,也为新中国的成立奠定了坚实的基础。这三大战役按照时间顺序分别是辽沈战役、淮海战役和平津战役。下面,我们将详细探讨这三大战役的背景、过程及其历史意义。

一、辽沈战役(1948年9月12日—11月2日)

辽沈战役是解放战争时期中国人民解放军在东北战场对国民党军进行的一次战略性决战。战役开始前,东北野战军已控制东北97%的土地和86%的人口,基本形成了关门打狗的战略态势。战役的目的是全歼东北国民党军,解放全东北。

- 背景:国民党军在东北的兵力有55万人,分别被压缩在沈阳、长春、锦州三个孤立地区。而东北野战军经过长期作战,总兵力已达103万人,在数量上已占有优势。

- 过程:战役首先攻克锦州,切断了东北国民党军逃往关内的退路。随后,东北野战军对长春、沈阳的国民党军展开围歼,最终全歼东北国民党军。

- 意义:辽沈战役的胜利,使人民解放军在数量上首次超过了国民党军队,为解放全中国奠定了坚实的基础。

二、淮海战役(1948年11月6日—1949年1月10日)

淮海战役是解放战争时期中原野战军和华东野战军以及其他军区部队与地方武装,在以徐州为中心的广大区域内对国民党军进行的一次大规模战略性决战。战役的目的是歼灭黄百韬兵团、黄维兵团和杜聿明集团,解放长江以北的华东、中原地区。

- 背景:国民党军在淮海地区的兵力有80万人,而人民解放军参战兵力达60万人。虽然人数上处于劣势,但人民解放军在战略上占据主动。

- 过程:战役分为三个阶段,第一阶段全歼黄百韬兵团,第二阶段歼灭黄维兵团,第三阶段全歼杜聿明集团。整个战役历时66天,共歼灭国民党军56个师55万余人。

- 意义:淮海战役的胜利,使长江以北的华东、中原地区基本上获得解放,为渡江战役的胜利创造了有利条件。

三、平津战役(1948年11月29日—1949年1月31日)

平津战役是解放战争时期中国人民解放军东北野战军和华北军区部队将国民党军傅作义集团抑留于北平(北京)、天津、张家口地区,予以各个歼灭的战略决战性战役。战役的目的是解放北平、天津以及华北的大部分地区。

- 背景:国民党军在平津地区的兵力有60万人,而人民解放军参战兵力达100万人。在兵力对比上,人民解放军占有绝对优势。

- 过程:战役分为三个阶段,第一阶段完成对傅作义集团的分割包围,第二阶段对张家口、新保安等地的国民党军展开围歼,第三阶段和平解放北平。整个战役历时64天,共歼灭和改编国民党军52万余人。

- 意义:平津战役的胜利,使华北地区基本上获得解放,尤其是和平解放北平,保护了古都的文化遗产和人民的生命财产。

总结

辽沈、淮海、平津三大战役是中国人民解放军在解放战争时期的三大战略决战,它们的胜利彻底扭转了国共内战的战局,为新中国的成立奠定了坚实的基础。这三大战役不仅展示了人民解放军的英勇善战和战略智慧,也体现了中国共产党领导下的革命事业的伟大胜利。