个人数据保护法:全面解析与实际应用

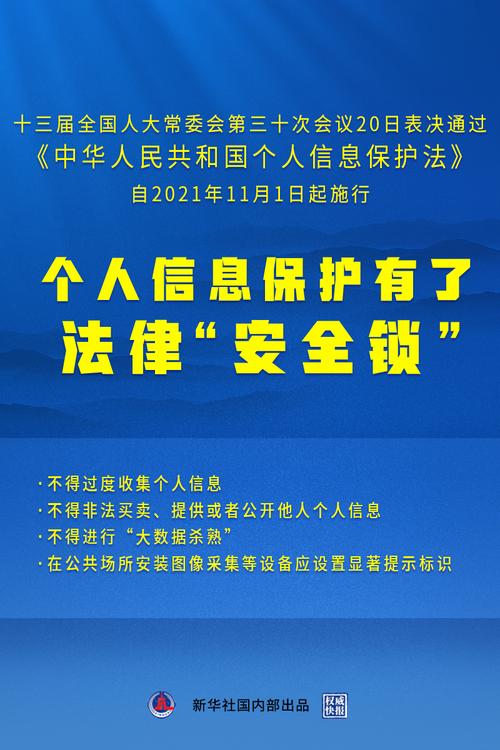

在信息化时代,个人数据的保护已成为社会关注的焦点。为了规范个人信息处理活动,保护个人信息权益,促进个人信息的合理利用,我国于2021年8月20日正式颁布了《中华人民共和国个人信息保护法》。本文将对该法进行详细解析,并结合实际案例探讨其应用。

一、法律背景与目的

随着互联网的普及和数字化进程的加速,个人数据已成为重要的社会资源。然而,超范围收集、非法获取、擅自使用甚至滥用个人信息的问题日益突出,严重侵害了广大人民群众的切身利益。因此,制定个人信息保护法,完善个人信息保护规则,成为了一项迫切的任务。

《中华人民共和国个人信息保护法》的制定,旨在保护个人信息权益,规范个人信息处理活动,促进个人信息的合理利用。该法以宪法为依据,明确了个人信息处理的基本原则、规则以及个人信息处理者的义务和责任。

二、法律内容解析

1. 个人信息处理的基本原则

根据《中华人民共和国个人信息保护法》,处理个人信息应当遵循合法、正当、必要和诚信原则,不得通过误导、欺诈、胁迫等方式处理个人信息。同时,处理个人信息应当具有明确、合理的目的,并应当与处理目的直接相关,采取对个人权益影响最小的方式。

2. 个人信息处理者的义务

个人信息处理者应当对其个人信息处理活动负责,并采取必要措施保障所处理的个人信息的安全。这包括公开个人信息处理规则,明示处理的目的、方式和范围,确保个人信息的质量,以及防止个人信息泄露、篡改或丢失等。

3. 个人在个人信息处理活动中的权利

个人在个人信息处理活动中享有知情权、决定权、查询权、更正权、删除权等权利。例如,个人有权知道其个人信息被处理的情况,有权决定是否同意个人信息被处理,有权查询其个人信息,有权更正错误的个人信息,以及有权要求删除不再需要的个人信息等。

4. 敏感个人信息的处理规则

对于敏感个人信息,如生物识别、宗教信仰、特定身份等,其处理需更加谨慎。处理敏感个人信息必须取得个人的单独同意,并遵循相关法律、行政法规的规定。同时,处理者还需向个人告知处理敏感个人信息的必要性及对个人权益的影响。

5. 国家机关处理个人信息的特别规定

国家机关在处理个人信息时,需遵循《中华人民共和国个人信息保护法》的规定。若本节有特殊规定,则需依照本节执行。国家机关为履行其法定职责而处理个人信息时,必须严格依照法律和行政法规所赋予的权限和程序进行,且不得超出履行职责所必需的范围。

三、实际应用与案例分析

在实际生活中,《中华人民共和国个人信息保护法》已得到广泛应用。以下是一些典型案例:

- 案例一:手机验证码泄露案。某案件中,被告人利用职务之便非法获取并贩卖客户手机号码和随机验证码,最终被判处有期徒刑并处罚金。此案彰显了法律对非法收集、使用个人信息的严厉打击。

- 案例二:社交媒体账号贩卖案。另一案件中,被告人通过非法手段制作并贩卖成品微信号,导致部分被害人上当受骗。法院依法对被告人作出判决,维护了个人信息安全和社会秩序。

案例启示

这些案例告诉我们,个人信息保护不仅关乎个人权益,更关乎社会稳定和公共安全。企业和个人都应严格遵守《中华人民共和国个人信息保护法》的规定,共同维护个人信息安全。

四、结语

《中华人民共和国个人信息保护法》的颁布和实施,为我国个人信息保护提供了有力的法律保障。我们每个人都应增强个人信息保护意识,了解并维护自己的合法权益。同时,企业和组织也应加强内部管理,确保个人信息处理活动的合法性和安全性。

在未来的日子里,随着技术的不断发展和社会的不断进步,个人信息保护将面临更多挑战和机遇。我们期待《中华人民共和国个人信息保护法》能够不断完善和发展,为个人信息保护提供更加坚实的法律支撑。