为啥说小寒胜大寒:深入探索其背后的气候特征、历史渊源与文化内涵

在中国传统二十四节气中,小寒与大寒作为冬季的最后两个节气,常常被相提并论。然而,民间却流传着“小寒胜大寒”的说法,意指在某些年份或地区,小寒时节的寒冷程度甚至超过了大寒。这一说法背后蕴含着丰富的气候学、历史学及文化内涵,值得我们深入探讨。

气候特征:小寒的“冷”有其独特之处

首先,从气候学的角度来看,小寒与大寒虽然都标志着一年中最寒冷的时期,但两者在气温变化上存在差异。小寒通常出现在公历1月5日或6日,此时太阳直射点南移至南回归线附近,北半球接收到的太阳辐射能量达到一年中的最低点。加之此时冷空气活动频繁,往往导致气温骤降,形成“三九四九冰上走”的严寒景象。

相比之下,大寒虽然紧随其后,但太阳直射点已开始缓慢北移,北半球的白昼时间逐渐增长,太阳辐射能量开始回升。因此,在某些年份,尤其是当冷空气活动减弱或暖湿气流增强时,大寒的气温可能反而不如小寒低。

历史渊源:古代观测与经验总结

“小寒胜大寒”的说法并非空穴来风,而是古人长期观测自然、总结经验的产物。在中国古代,农业社会依赖天时地利进行生产活动,对气候变化的敏感度极高。人们通过长期的实践发现,小寒时节往往伴随着更为极端的天气现象,如大雪、冰冻等,对农作物生长和人们生活造成较大影响。

此外,古代历法学家在编制历法时,也充分考虑了气候变化的特点。他们发现,在某些年份,小寒期间的平均气温确实低于大寒,因此将这一观察结果融入民间谚语和节气文化中,流传至今。

文化内涵:节气文化的深刻体现

“小寒胜大寒”不仅是对气候现象的客观描述,更是中华节气文化深刻内涵的体现。在中国传统文化中,节气不仅仅是时间划分的标志,更是人与自然和谐共生的哲学思想的体现。

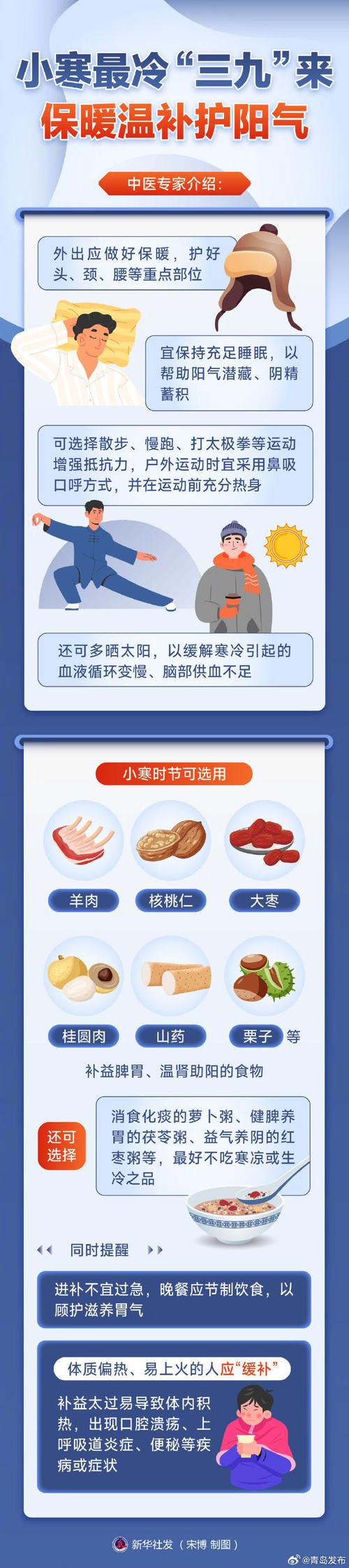

小寒时节,人们通过祭祀、祈福等活动祈求来年风调雨顺、五谷丰登。同时,也注重保暖养生,通过食补、锻炼等方式增强体质,抵御严寒。这些习俗和活动不仅丰富了人们的生活内容,也增强了社区的凝聚力和文化的认同感。

结语

综上所述,“小寒胜大寒”这一说法不仅反映了自然界气候变化的复杂性,也体现了古人对自然的深刻洞察和节气文化的独特魅力。在现代社会,我们依然可以从这一说法中汲取智慧,更加关注气候变化对生产生活的影响,传承和弘扬中华优秀传统文化。

正如古人云:“天时不如地利,地利不如人和。”在面对自然挑战时,人类的智慧和团结才是克服一切困难的关键。