信息公开条例:保障公众知情权与监督权的法律基石

在当今社会,信息的透明与公开已成为衡量一个国家和地区治理水平的重要标准之一。为了促进政府工作的透明度,保障公民的知情权、参与权和监督权,我国制定了《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《条例》)。本文将从《条例》的背景、主要内容、实施效果及未来展望等方面进行详细阐述。

一、《条例》制定的背景与意义

随着民主法治建设的不断推进,公众对于政府工作的关注度日益提高,对信息的需求也愈发强烈。《条例》的制定,正是顺应了这一时代需求,旨在通过法律手段规范政府信息公开行为,增强政府公信力,促进政府与公众之间的良性互动。

二、《条例》的主要内容

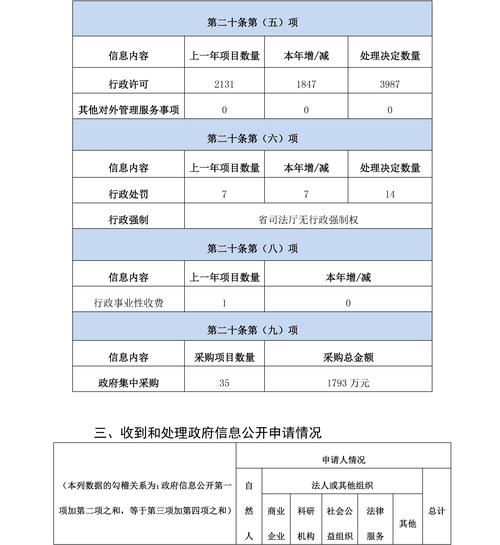

《条例》共六章三十八条,涵盖了政府信息公开的基本原则、公开范围、公开方式、监督保障等多个方面。

- 基本原则:强调公开为常态、不公开为例外,要求政府主动公开应当让公众知晓的信息,保障公民的知情权。

- 公开范围:明确了政府应当主动公开的信息类别,如行政法规、规章和规范性文件,国民经济和社会发展规划、专项规划、区域规划及相关政策,财政预算、决算报告等。同时,对于涉及商业秘密、个人隐私等不宜公开的信息,也作了明确规定。

- 公开方式:要求政府通过政府公报、政府网站、新闻发布会以及报刊、广播、电视等便于公众知晓的方式公开信息。此外,还鼓励行政机关利用微博、微信等新媒体平台拓宽信息公开渠道。

- 监督保障:建立了信息公开工作考核制度、社会评议制度和责任追究制度,确保《条例》得到有效执行。

三、《条例》的实施效果

自《条例》实施以来,我国政府信息公开工作取得了显著成效。一方面,政府信息的透明度大幅提升,公众获取政府信息的渠道更加畅通;另一方面,公众的参与度和监督力度也随之增强,有效推动了政府决策的民主化和科学化。

案例分析

以某市政府为例,该市政府积极响应《条例》要求,不仅主动公开了大量政府信息,还通过举办“政府开放日”等活动,邀请市民代表走进政府机关,近距离了解政府工作。这一举措不仅增强了市民对政府的信任感,也促进了政府与市民之间的沟通与理解。

四、未来展望

尽管《条例》在推动政府信息公开方面取得了显著成效,但仍存在一些挑战和不足。未来,应进一步完善相关法律法规体系,加大信息公开力度和深度;同时,加强信息公开工作的监督和考核,确保《条例》得到有效执行。此外,还应积极探索利用大数据、云计算等现代信息技术手段,提升信息公开的效率和水平。

总之,《信息公开条例》作为保障公众知情权与监督权的法律基石,在推动我国民主法治建设进程中发挥着不可替代的作用。我们有理由相信,在不久的将来,随着《条例》的不断完善和实施力度的不断加强,我国政府信息公开工作将迈上新的台阶。