劳动争议仲裁调解法:全面解析与实际应用

《中华人民共和国劳动争议调解仲裁法》自2008年5月1日起实施,旨在公正、及时解决劳动争议,保护当事人合法权益,促进劳动关系和谐稳定。本文将从多个方面对该法进行详细解析,并结合实际案例探讨其应用。

一、立法背景与目的

随着市场经济的发展,劳动争议日益增多,为了有效处理这些争议,维护劳动者和用人单位的合法权益,国家制定了《劳动争议调解仲裁法》。该法明确了劳动争议处理的原则、程序、调解组织和仲裁机构的职责,为劳动争议的解决提供了法律依据。

二、适用范围

根据《劳动争议调解仲裁法》第二条,该法适用于中华人民共和国境内的用人单位与劳动者之间因确认劳动关系、订立、履行、变更、解除和终止劳动合同,以及因除名、辞退和辞职、离职等发生的争议。此外,还包括因工作时间、休息休假、社会保险、福利、培训以及劳动保护等发生的争议。

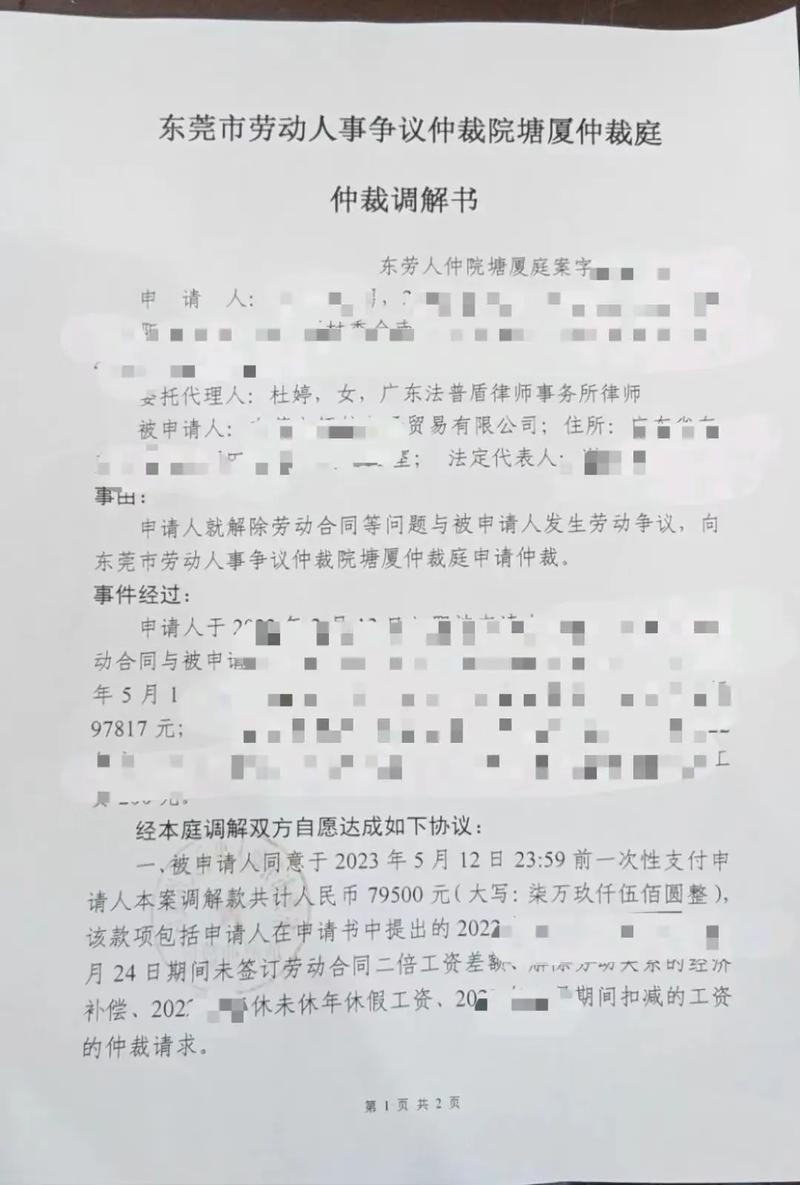

三、调解组织与程序

调解是解决劳动争议的重要方式之一。《劳动争议调解仲裁法》规定了企业劳动争议调解委员会、依法设立的基层人民调解组织以及在乡镇、街道设立的具有劳动争议调解职能的组织等可进行调解。调解应遵循自愿、合法原则,调解员应充分听取双方当事人的陈述,耐心疏导,帮助其达成协议。调解协议书经双方签字或盖章后生效,对双方当事人具有约束力。

调解的优势

- 节省时间:与仲裁程序相比,调解更为灵活、便捷,能够减少等待及审理时间。

- 减小履行风险:调解金额是双方协商过的,用人单位更有支付意愿,劳动者也可要求当场履行。

- 手续简便:调解手续简单,劳动者往往只需口头申请或在申请书上签字即可。

- 一次解决:调解可以一揽子解决所有争议,节省双方精力。

四、仲裁机构与程序

劳动争议仲裁委员会负责处理劳动争议仲裁案件。仲裁实行一裁终局制,程序包括申请、受理、开庭、裁决等环节。仲裁庭需根据事实和法律公正裁决,裁决书自作出之日起发生法律效力。

仲裁申请与受理

申请仲裁的时效期间为一年,自当事人知道或应当知道其权利被侵害之日起计算。申请人应提交书面仲裁申请,并按照被申请人人数提交副本。仲裁委员会应在收到申请之日起五日内作出受理或不予受理的决定。

仲裁开庭与裁决

仲裁庭应在开庭的五日前将开庭日期、地点书面通知双方当事人。开庭时,仲裁员应听取双方当事人的陈述和辩论,并依法进行裁决。裁决书应写明仲裁请求、争议事实、裁决理由、裁决结果和裁决日期等事项。

五、证据相关规定

根据《劳动争议调解仲裁法》第六条,当事人对自己提出的主张有责任提供证据。与争议事项有关的证据属于用人单位掌握管理的,用人单位应当提供;用人单位不提供的,应当承担不利后果。

六、法律责任

该法明确了劳动争议调解仲裁相关主体违反规定应承担的法律责任,以保障当事人合法权益。例如,用人单位违反国家规定拖欠劳动报酬等,劳动者可以向劳动行政部门投诉,劳动行政部门应依法处理。

七、案例解析

案例一:王某因不服调配被辞退案。王某因家庭原因拒绝公司调动安排,公司依据《国营企业辞退违纪职工暂行规定》将其辞退。王某申请仲裁后,仲裁机构维持了公司决定。王某不服提起诉讼,法院认为公司辞退程序不合法,判决撤销辞退决定。

案例二:合同未办终止手续案。张天佑与石家庄天巧造纸厂劳动合同期满后未续订也未办理终止手续,张天佑要求续订合同并赔偿损失。仲裁委员会认为合同已自然终止,裁决由公司妥善解决终止合同后的待遇问题。张天佑不服提起诉讼,法院认为双方劳动合同已终止,不支持其续订合同和赔偿请求。

八、结论

《劳动争议调解仲裁法》为劳动争议的解决提供了全面、具体的法律依据。通过调解和仲裁两种方式,该法旨在公正、及时解决劳动争议,保护当事人合法权益,促进劳动关系和谐稳定。在实际应用中,应充分发挥调解的灵活性和便捷性,同时确保仲裁的公正性和权威性。