大年初几扔垃圾:传统习俗与现代生活的融合

在中国传统文化中,春节是一个充满仪式感和象征意义的节日。从除夕到正月十五,每一天都有着特定的习俗和讲究,其中大年初几扔垃圾这一习惯,不仅体现了人们对新一年美好生活的祈愿,也蕴含了对环境卫生的重视。本文将详细探讨大年初几扔垃圾的传统习俗、背后的文化意义,以及在现代生活中的实践方式。

传统习俗解析

根据民间传统,大年初一至大年初三期间,许多家庭会避免扔垃圾,认为这样做可以避免将家中的财气和好运带走。这一习俗源于古人对自然和神灵的敬畏,希望通过保持家居的整洁和安宁,迎来一年的吉祥如意。

- 大年初一:作为新年的第一天,人们普遍认为这一天是全年运势的开端,因此格外注重言行举止,避免做任何可能带来不祥之事,包括扔垃圾。

- 大年初二:这一天是回娘家的日子,许多家庭忙于走亲访友,享受团圆的喜悦,同样不会进行清洁和扔垃圾的活动。

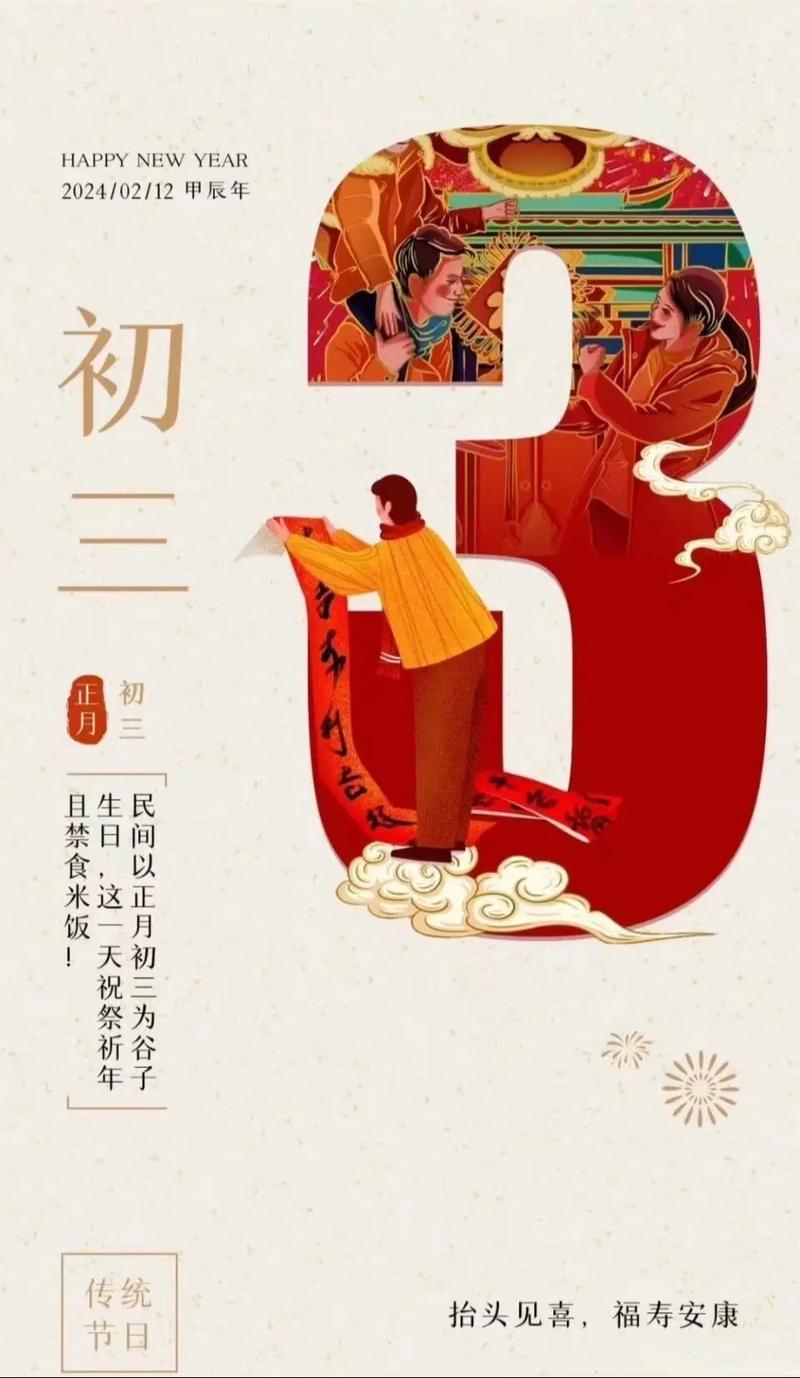

- 大年初三:传统上称为“赤狗日”,认为这一天不宜外出或做重要决定,因此扔垃圾等日常活动也会被暂时搁置。

背后的文化意义

“岁末年初,万象更新。古人通过这些习俗,寄托了对新一年幸福安康、财源广进的美好愿望。”

大年初几不扔垃圾的习俗,不仅是对传统的一种尊重,更是对家庭和谐、生活美满的一种追求。它反映了中国人对时间的敬畏和对未来的期许,希望通过遵循这些习俗,能够在新的一年里获得好运和顺利。

现代生活中的实践方式

随着时代的发展和生活节奏的加快,现代人在遵循传统习俗的同时,也在寻找更加环保和实用的方式来处理垃圾。

- 垃圾分类:在春节期间,垃圾量往往会大幅增加。因此,提前准备好垃圾分类的容器,将可回收物、有害垃圾、湿垃圾和干垃圾分开投放,既符合现代环保理念,也能减少垃圾处理的难度。

- 定时定点投放:了解所在社区的垃圾投放时间和地点,合理安排扔垃圾的时间,避免在大年初几期间因无法投放垃圾而造成不便。

- 减少垃圾产生:在春节期间,尽量减少一次性用品的使用,如塑料袋、餐具等,鼓励使用可重复使用的物品,从源头上减少垃圾的产生。

结语

大年初几扔垃圾的习俗,是中国传统文化中一道独特的风景线。在现代社会,我们既应尊重并传承这些宝贵的文化遗产,又应结合实际情况,采取更加环保和实用的方式来处理垃圾。通过这样的努力,我们不仅能在新的一年里迎来好运和顺利,还能为保护环境、建设美好家园贡献自己的一份力量。