最低工资规定:保障劳动者权益的基石

最低工资规定,作为维护劳动者取得劳动报酬合法权益的重要法规,自2004年3月1日起实施以来,对保障劳动者个人及其家庭成员的基本生活起到了至关重要的作用。本文将从最低工资规定的背景、内容、调整机制、适用范围及实际应用等方面进行详细解读。

一、最低工资规定的背景与目的

最低工资规定由中华人民共和国劳动和社会保障部于2004年1月20日发布,旨在维护劳动者取得劳动报酬的合法权益,保障劳动者及其家庭成员的基本生活。这一规定的出台,是依据劳动法和国务院有关规定,针对当时存在的劳动者工资水平偏低、劳动条件恶劣等问题而制定的。

二、最低工资规定的主要内容

最低工资规定共十五条,主要内容包括:

- 定义与适用范围:明确了最低工资标准的定义,即劳动者在法定工作时间或劳动合同约定的工作时间内提供了正常劳动的前提下,用人单位应支付的最低劳动报酬。该规定适用于中华人民共和国境内的各类用人单位和与之形成劳动关系的劳动者。

- 最低工资标准的形式:最低工资标准一般采取月最低工资标准和小时最低工资标准的形式,分别适用于全日制就业劳动者和非全日制就业劳动者。

- 确定与调整机制:确定和调整最低工资标准应参考当地就业者及其赡养人口的最低生活费用、城镇居民消费价格指数、职工个人缴纳的社会保险费和住房公积金、职工平均工资、经济发展水平、就业状况等因素。最低工资标准每两年至少调整一次。

- 公示与执行:用人单位应在最低工资标准发布后10日内向本单位全体劳动者公示,并确保支付给劳动者的工资在剔除特定项目后不低于当地最低工资标准。

- 监督与处罚:县级以上地方人民政府劳动保障行政部门负责对用人单位执行最低工资规定情况进行监督检查,各级工会组织也依法进行监督。用人单位违反规定的,将受到相应的行政处罚。

三、最低工资标准的调整机制

最低工资标准的调整是一个动态过程,旨在确保劳动者工资水平与社会经济发展相适应。调整时,需综合考虑当地就业者及其赡养人口的最低生活费用、城镇居民消费价格指数、职工个人缴纳的社会保险费和住房公积金、职工平均工资、经济发展水平、就业状况等因素。当这些因素发生变化时,应及时调整最低工资标准,以确保其保障作用的有效发挥。

四、最低工资规定的适用范围

最低工资规定适用于中华人民共和国境内的企业、民办非企业单位、有雇工的个体工商户等用人单位和与之形成劳动关系的劳动者。同时,国家机关、事业单位、社会团体和与之建立劳动合同关系的劳动者也依照本规定执行。这意味着,无论劳动者在何种类型的用人单位工作,只要其提供了正常劳动,就有权获得不低于当地最低工资标准的劳动报酬。

五、最低工资规定的实际应用

在实际应用中,最低工资规定对于保障劳动者权益、促进劳动关系和谐稳定发挥了重要作用。例如,在劳动者提供正常劳动的情况下,用人单位支付给劳动者的工资在剔除延长工作时间工资、特殊工作环境条件下的津贴以及法律法规规定的劳动者福利待遇等项目后,仍不得低于当地最低工资标准。这一规定有效防止了用人单位通过克扣工资、降低福利待遇等方式损害劳动者权益的行为。

案例分析

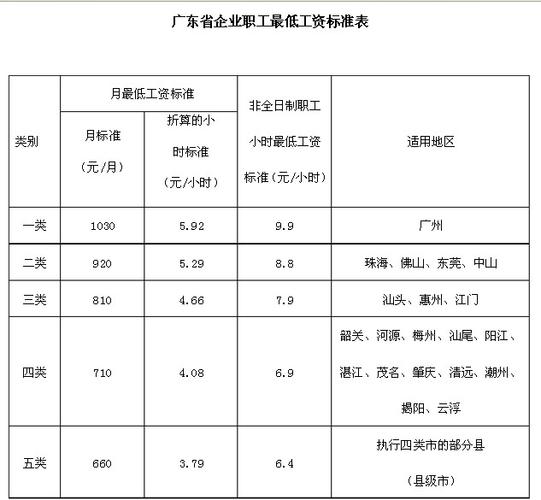

以广东省为例,该省人民政府根据《中华人民共和国劳动法》和《最低工资规定》等法律法规,综合考虑经济社会发展状况、工资水平和物价水平等因素,决定对最低工资标准进行调整。这一举措不仅提高了低收入职工的收入水平,还促进了高质量发展和共同富裕。

六、结语

最低工资规定是保障劳动者权益、促进劳动关系和谐稳定的重要法规。通过明确最低工资标准的定义、适用范围、确定与调整机制以及监督与处罚等内容,该规定为劳动者提供了有力的法律保护。未来,随着社会经济的不断发展,最低工资规定也将继续发挥其重要作用,为构建和谐社会贡献力量。