财产继承顺序及分配

财产继承是涉及家庭、法律和社会关系的重要议题。了解财产继承的顺序及分配原则,对于维护家庭和谐、保障个人权益具有重要意义。本文将详细解读《中华人民共和国民法典》中关于财产继承的相关规定,并通过案例分析加深理解。

一、财产继承顺序

根据《中华人民共和国民法典》的规定,财产继承顺序分为第一顺序和第二顺序:

- 第一顺序继承人:配偶、子女、父母。其中,子女包括婚生子女、非婚生子女、养子女和有扶养关系的继子女;父母包括生父母、养父母和有扶养关系的继父母。

- 第二顺序继承人:兄弟姐妹、祖父母、外祖父母。兄弟姐妹包括同父母的兄弟姐妹、同父异母或同母异父的兄弟姐妹、养兄弟姐妹、有扶养关系的继兄弟姐妹。

继承开始后,由第一顺序继承人继承,第二顺序继承人不继承。没有第一顺序继承人继承的,由第二顺序继承人继承。

二、财产继承分配原则

财产继承的分配原则主要遵循以下几点:

- 均等分配原则:同一顺序继承人继承遗产的份额,一般应当均等。即在没有特殊情况下,同一顺序的继承人将平均分配被继承人的财产。

- 特殊照顾原则:对生活有特殊困难又缺乏劳动能力的继承人,分配遗产时,应当予以照顾,可以多分。这体现了法律对弱势群体的保护。

- 扶养义务原则:对被继承人尽了主要扶养义务或者与被继承人共同生活的继承人,分配遗产时,可以多分。这鼓励了家庭成员之间的互助和关爱。

- 协商同意原则:继承人协商同意的,也可以不均等分配。这体现了法律对继承人意思自治的尊重。

三、遗嘱继承与法定继承

在财产继承中,遗嘱继承优先于法定继承。即如果被继承人生前立有遗嘱,指定了继承人或遗赠人,那么应按照遗嘱的内容进行继承。但需要注意的是,遗嘱必须符合法律规定的形式要件和实质要件,否则可能被视为无效或部分无效。

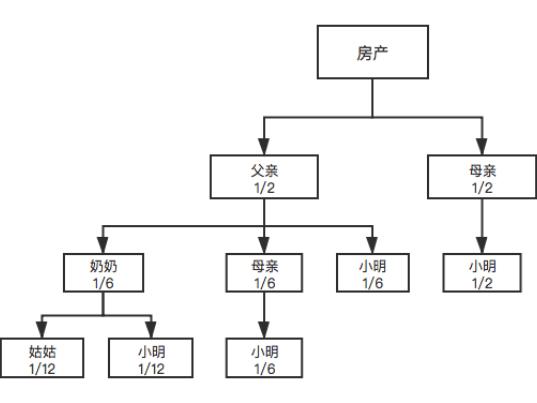

四、案例分析

以下是一个关于财产继承的案例分析:

某老人去世,留有房产、存款等财产。老人有子女三人,其中一人丧偶,对老人尽了主要赡养义务。老人生前未立遗嘱。

根据《中华人民共和国民法典》的规定,老人的财产应按照法定继承顺序分配。由于老人未立遗嘱,因此应按照第一顺序继承人进行继承。老人的配偶已去世,因此由子女和父母继承。由于其中一个子女对老人尽了主要赡养义务,根据扶养义务原则,在分配遗产时可以多分。最终,经过协商和分配,老人的财产得到了合理、公平的处置。

五、结论

财产继承顺序及分配是涉及家庭和个人权益的重要问题。了解并遵循《中华人民共和国民法典》的相关规定,有助于维护家庭和谐、保障个人权益。在实际操作中,应根据具体情况灵活应用法律规定,确保财产继承的合法、公平、有序进行。